Nel Pacifico, un’area destinata all’estrazione mineraria si è rivelata uno scrigno di specie sconosciute, già destinate all’estinzione.

A maggio di quest’anno, una notizia incredibile ha fatto breccia nel misterioso mondo degli abissi marini. Nel bel mezzo del Pacifico, a quasi sei mila metri di profondità, un team di biologi del Natural Environment Research Council ha messo “piede” per la prima volta nella Clarion-Clipperton Zone (CCZ) con l’intento di mappare quest’area di sei milioni di chilometri quadrati, portando poi in superficie oltre 5.000 specie, di cui il 92% risultava ancora ignoto.

Quella che può sembrare un’avventura del Capitano Nemo a bordo del sottomarino Nautilus è in realtà un traguardo fondamentale, che ci avvicina di un passo agli oscuri fondali oceanici.

Quattromila leghe sotto il Pacifico

Quando, nel 1870, fu dato alle stampe Ventimila leghe sotto i mari, le navi si muovevano ancora sfruttando vele e vento o carbone e vapore. Ciò nonostante, Jules Verne si immaginò un sottomarino, all’epoca ancora un’invenzione pericolosa, autosufficiente capace di navigare negli abissi. Con quel romanzo, Verne attirò l’attenzione di tutti sull’importanza degli Oceani.

Ma quanto conosciamo realmente mari e oceani?

Sappiamo che il 71% della superficie terrestre è ricoperta d’acqua. Sappiamo che oltre il 50% della superficie degli oceani è al di sotto dei tre mila metri di profondità. Infine, grazie all’agenzia governativa statunitense National Ocean Service, sappiamo che il 95% degli oceani non è ancora stato esplorato.

“Il fondale marino” ha affermato Adrian Glover, biologo e autore senior di questo studio “è un posto fantastico dove, nonostante il freddo estremo e l’oscurità, la vita prospera. Una delle caratteristiche del piano abissale è la mancanza di cibo, ma la vita ha un modo di persistere laggiù.”

Pertanto, il rinvenimento di queste nuove specie a sei mila metri di profondità nell’Oceano Pacifico costituisce una notizia essenziale per la scienza, che ora può vantare di aver documentato per la prima volta, e in modo esaustivo, la biodiversità della Clarion-Clipperton Zone.

Conservazione e “corsa all’oro”

Quest’area, grande il doppio dell’India e situata tra le Hawaii e il Messico, è attualmente destinata all’estrazione (in inglese deep sea mining) di minerali di estrema importanza come nickel, rame, titanio e cobalto, necessari alla transizione energetica e all’industria digitale.

L’International Seabed Authority (ISA), un ente associato alle Nazioni Unite che regola l’estrazione mineraria nelle acque internazionali, ha aperto questa “corsa all’oro” a ben 17 aziende. Da quando l’estrazione mineraria ha iniziato a provocare l’esaurimento dei depositi terrestri, portando alla crescita della domanda di metalli, le industrie hanno rivolto il proprio sguardo ai fondali oceanici, ricchi di noduli polimetallici (dotati, cioè, di un’ampia varietà di metalli).

I sostenitori del deep sea mining, infatti, ritengono non solo che l’impatto dell’estrazione mineraria oceanica sia minore rispetto a quella terrestre, ma anche che l’approvvigionamento di metalli provenienti dai fondali sia superiore. Le aziende citano frequentemente uno studio redatto nel 2012 dalla US Geological Survey, nel quale si stimava che i noduli nell’Oceano Pacifico contengono quantità di nichel, cobalto e manganese maggiori rispetto alla somma di tutte le riserve terrestri di questi metalli.

Secondo la comunità scientifica, invece, il costo ambientale dell’estrazione sarebbe altissimo.

I problemi del deep sea mining

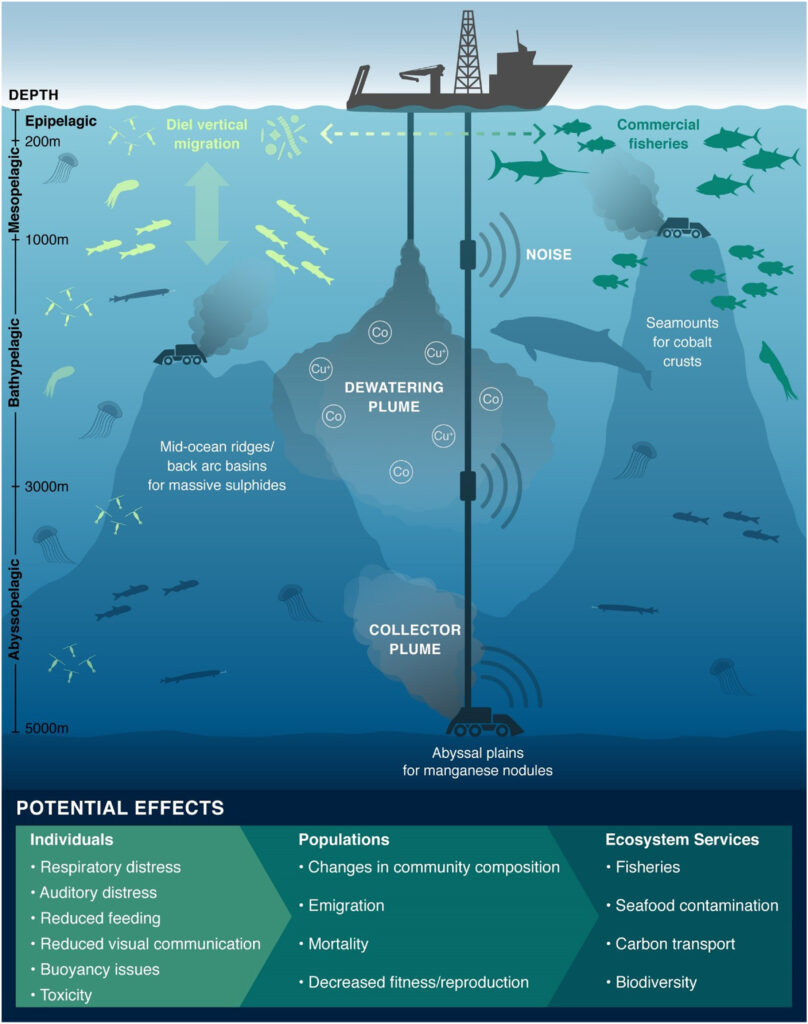

Le nostre scarse conoscenze in merito ai fondali marini rendono difficile sia valutare i potenziali impatti dell’estrazione mineraria sugli ecosistemi, sia mettere in atto dei piani per la salvaguardia del mare e della sua biodiversità, da cui dipende l’umanità intera.

Eppure, sulla base di ciò che sappiamo, gli effetti potrebbero essere molteplici, a partire dall’alterazione o dalla distruzione degli habitat a causa delle attività di scavo, che comporterebbero la perdita di non poche specie, molte delle quali sono esclusive di un determinato territorio.

Da non sottovalutare, poi, l’inquinamento acustico e luminoso, generati dall’attrezzatura di estrazione e dalle navi in superficie, che andrebbero a influenzare le balene, i tonni e gli squali.

Infine, il rischio di perdite o sversamenti di carburante e altri prodotti tossici, o la formazione di pennacchi di sedimenti che soffocherebbero numerosi animali, o indurrebbero cambiamenti comportamentali anche a chilometri di distanza.

“Condividiamo questo pianeta con tutta questa straordinaria biodiversità e abbiamo la responsabilità di comprenderlo e proteggerlo” ha affermato Muriel Rabone, l’autrice principale dell’articolo, ecologa di acque profonde presso il Natural History Museum (NHM).

Amanda Dillon di Drazen et al. 2020

La lotta per il “no”

Nonostante le trattative per l’avvio del deep sea mining siano ancora in corso, molti Stati come Francia, Irlanda, Svezia chiedono altro tempo per aumentare le ricerche scientifiche, oppure spingono per il divieto totale — sostenuto dal presidente francese Emmanuel Macron — nei confronti di un’attività che mina la salute dei fragili ecosistemi marini.

Le criticità che bisogna rivedere all’interno della bozza del regolamento sono numerose: non solo i livelli di danno ambientale o le eventuali sanzioni da assegnare, ma anche la gestione dei benefici derivanti dall’attività estrattiva, e che prevedano la condivisione con le nazioni insulari più piccole e le comunità indigene.

Un forte e chiaro “no” sta arrivando anche dalla comunità scientifica.

Infatti, un recente rapporto della Fauna & Flora International (FFI) ha messo in luce che l’estrazione mineraria avrebbe un devastante impatto sulla comunità microbica degli ambienti profondi, interrompendo il processo di cattura di carbonio, con conseguenti ripercussioni sulla stabilità del clima e della vita sulla terra.

“L’idea che dovremmo prendere in considerazione, la distruzione di questi luoghi e la moltitudine di specie che ospitano — prima ancora di averli compresi e il ruolo che svolgono nella salute del nostro pianeta — è al di là della ragione. La fretta di minare questo ambiente incontaminato e inesplorato rischia di creare impatti terribili che non possono essere invertiti. Dobbiamo essere guidati dalla scienza quando ci troviamo di fronte a decisioni di così grande impatto ambientale” afferma il naturalista Sir David Attenborough, vicepresidente della Fauna and Flora International.

Greta L. Cerrone